Certamente esistono problemi sociali ed economici fondamentali che si trovano al di fuori della sfera d’influenza degli interventi psicoanalitici, ma noi abbiamo tardato a sviluppare – in un processo di apprendimento – un pensiero psicoanalitico tale da meglio chiarire i problemi maggiori della società. [...] Dato che non ne siamo stati capaci e non abbiamo collaborato con altre discipline dedite a queste malattie sociali, chi ci critica ci ritiene insignificanti per il mondo sociale d’oggi. O. Kernberg, È ormai tempo che ci assumiamo i rischi dell’avventura umana. J. Monod

1. Sommario Questa è una storia nella quale il tema del gruppo è centrale e agisce contemporaneamente sul livello individuale, gruppale e istituzionale. Non solo. È anche una storia che si snoda tra un conduttore e il suo gruppo di riferimento e, contemporaneamente tra il gruppo dei conduttori e quella pluralità di gruppi di gruppi che danno vita a una istituzione, in questo caso una istituzione pubblica. Si potrebbe dire che in questo scritto si parla di un caso in cui l’alleanza di lavoro, il trattamento e lo sviluppo diffuso di uno stile di relazione progettuale si costruiscono all’interno di un processo che opera simultaneamente – con approccio psicosocioanalitico – sulla qualità delle relazioni umane e organizzative. Proverò a mostrare come la modalità di lavoro, nota come gruppo operativo, agisca sinergicamente sul pluriverso delle relazioni che danno vita all’hic et nunc. Mi riferisco alla relazione che ciascuno costruisce tra sé e l’oggetto del proprio lavoro, tra sé e gli obiettivi istituzionali e quindi tra sé e l’altro, tra sé, l’altro e il gruppo di lavoro. Per questa via si rendono più visibili e quindi più gestibili soprattutto le complesse relazioni che, ricorsivamente, incidono sulla vita e sul clima emotivo istituzionale da cui risuonano sui vissuti individuali e gruppali. Finora si è pensato che la via maestra per incidere sul benessere degli individui fosse quella che passava attraverso il divano o il gruppo clinico. Attraverso il frammento di un più ampio caso clinico istituzionale emerge che l’intervento sul malessere istituzionale produce ricadute con effetti terapeutici su individui e gruppi. Alle soglie del Duemila sembra essere questa una nuova frontiera clinica da valorizzare.

2. Gli equivoci istituzionali dell’ “io lavoro così” In omaggio al tema della rivista, che pone l’accento su “io lavoro così”, qui verranno presentate in particolare situazioni di interazione tra conduttore e gruppi in apprendimento ma verranno fatti anche alcuni accenni al tema dell’inquadramento, del setting, da cui prendeva senso l’intera vicenda, e all’esistenza di un gruppo-staff che operava attraverso il monitoraggio e il coordinamento dell’intero lavoro. La conoscenza professionale dell’approccio psicosocioanalitico che accomunava le competenze di base di tutti i componenti del gruppo- staff permetteva di lavorare sul compito istituzionale oggetto del contratto concordato con il committente, utilizzando come strumento anche l’analisi del controtransfert che i singoli componenti di questo particolare gruppo di lavoro riuscivano a scambiarsi, a elaborare, a interpretare e a utilizzare in chiave professionale. Va subito detto che in una situazione gruppale-istituzionale, ragionare in termini di “io lavoro così” si presta a degli equivoci. Anzi, come vedremo, sta all’origine di una gran parte del mal-essere personale e organizzativo. A partire da premesse di questo tipo l’istituzione rischia di esprimersi con modalità sempre più psicotiche, mentre contemporaneamente i singoli soggetti possono facilmente chiamarsi fuori dal gioco, imputando le cause del mancato raggiungimento degli obiettivi e dei conseguenti disagi agli altri. “Io lavoro così” è in sé un’asserzione falsa; è sempre solo un aspetto di un più ampio problema e ha senso solo se implica il saper fare i conti anche con l’esistenza della dimensione implicita, del “noi – di fatto – lavoriamo così”. Diversamente si pagano conseguenze pesanti come quelle rilevate da O. Kernberg. Questo secondo livello di azione verrà meglio esplicitato in un testo di prossima pubblicazione curato da G. Mazzoleni e U. Morelli (Guerini e Associati), che presenterà l’intero percorso e tutti i momenti di passaggio che dal 1990 al 1996 han caratterizzato questo lavoro. Usando un linguaggio clinico familiare ai lettori di questa rivista, si potrebbe dire che il trattamento di un soggetto collettivo che ha lamentato certi sintomi e ha espresso una iniziale domanda di aiuto, con certe caratteristiche, è durato sette anni. L’esito ha portato a una trasformazione che ha dinamizzato la domanda iniziale in chiave progettuale. Come in un caso clinico individuale e di gruppo, si è passati attraverso colloqui, volti all’ascolto e all’analisi della domanda, per far emergere poi la domanda latente che chiedeva di affrontare i cambiamenti necessari a far fronte a una situazione di crescente disagio. Un lavoro interno di ascolto clinico del Sé istituzionale, attraverso una ricerca psicosocioanalitica sul clima organizzativo, con successivo “rispecchiamento” (vedi oltre) consentiva di dare senso a quanto stava accadendo, in modo da poter passare, consensualmente, a una nuova presa in carico degli esiti trasformativi di questa parte del lavoro. A partire da queste nuove premesse è stato poi possibile proseguire con un lavoro più consapevole e mirato di analisi e sviluppo progettuale di parti, di ruoli organizzativi interni, che – tendendo alla frammentazione come difesa nei confronti di un compito vissuto come sempre più sfidante e impossibile – esprimevano il maggior grado di sofferenza. La possibilità di apprendere in modo esperienziale, trans-formativo, attorno ad aspetti centrali della gestione di ruoli di responsabilità ha costituito la parte centrale di questa fase che ha coinvolto in parallelo, e per circa 130 ore, 7 gruppi di lavoro, composti mediamente da 15-20 partecipanti, ossia dalla totalità del personale con responsabilità direttive di un importante Comune capoluogo della Lombardia.

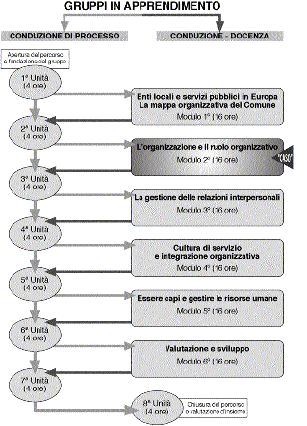

3. Gruppi in apprendimento L’intervento di formazione aveva una struttura a rete. Ciascuno dei sette gruppi alternava momenti seminariali sulle tematiche individuate come strategiche rispetto al progetto di sviluppo organizzativo, con momenti di monitoraggio del processo di apprendimento attraverso il gruppo. In questo aspetto di processo il gruppo era seguito per l’intero percorso formativo dallo stesso conduttore, mentre nei momenti di seminario si alternavano nei gruppi formatori-conduttori diversi. All’interno di questo complesso progetto io seguivo come conduttore di processo due dei sette gruppi e come conduttore-formatore, nel seminario “L’organizzazione e il ruolo organizzativo”, gli altri cinque gruppi. Come staff avevamo ritenuto di tenere distinti i due ruoli all’interno dello stesso gruppo per problemi di pulizia del setting, in modo che ciascuno, coerentemente con il sottotitolo del seminario, potesse meglio “gestire ruoli di responsabilità, facendo bene la propria parte”. Per questo alcuni componenti dello staff hanno operato – in gruppi diversi – utilizzando entrambe le tipologie di conduzione, mentre altri hanno operato solo in termini di conduzione di processo o solo in qualità di conduttori-docenti di una parte dei seminari (vedi anche oltre). Uno schema spero possa chiarire in modo sintetico il doppio livello di interazione e la rete complessiva che faceva da set istituzionale nella fase del percorso di formazione che qui viene riferita.

Figura 1

4. Gestire ruoli di responsabilità, far bene la propria parte In questo scritto presenterò alcuni momenti significativi del lavoro di conduzione dei cinque gruppi in apprendimento seminariale rimandando, per una visione più ampia dell’insieme del lavoro svolto, e delle importanti scoperte che tutti hanno ricavato da questa esperienza, a uno scritto in corso di pubblicazione dal titolo “Far bene la propria parte, in rete. Psicosocioanalisi del ruolo in una istituzione pubblica”. Qui, utilizzando anche una parte del più ampio materiale contenuto nello scritto appena citato, cercherò di mostrare le potenzialità della conduzione di gruppi operativi con approccio psicosocioanalitico, nel valorizzare l’ascolto e l’utilizzo di emozioni istituzionali come risorsa per apprendimenti in grado di agire, ologrammaticamente, sul multiverso delle relazioni in atto. Per quanto riguarda i due gruppi in cui ho svolto una conduzione più mirata alla processualità, rimando a un altro lavoro scritto ad hoc dal titolo “Questo caviale è troppo buono!” e in corso di pubblicazione presso Guerini e Associati, insieme alle testimonianze di tutti i componenti dello staff sugli esiti complessivi di questa esperienza. Il lavoro con i gruppi ha offerto la possibilità di valorizzare un’organizzazione che prende vita da ruoli interpretati da donne e uomini operanti in un’organizzazione pubblica complessa. Alle soglie del terzo millennio, più sensibili ai loro contesti, essi sono infatti drammaticamente sfidati a esprimere in modo intelligente il grado di civiltà organizzativa raggiunto.

5. Qualche riferimento al contesto Nel corso della ricerca, che ha offerto le basi per poter impostare ad hoc questo percorso di formazione manageriale, si era consensualmente rilevato come un’area di forte disagio fosse rappresentata dalla gestione difensiva dei ruoli direttivi. Dalle interviste individuali e gruppali, condotte con la tecnica psicosocioanalitica, emergeva che tutti i ruoli erano in difficoltà e quindi in difficoltà erano anche le persone che erano chiamate a interpretarli. La cosa interessante era che il proprio personale disagio era sì ammesso, ma sempre sentito come causato da altri. Ciascuno risultava infatti ineccepibile nell’ambito della gestione del proprio ruolo e delle proprie responsabilità. “Io lavoro così e sono adeguato”, sembrava il ritornello ricorrente. Se problemi c’erano, e tutti ne sottolineavano la gran quantità, questo era attribuito ad altri ruoli, a colleghi, ad altri servizi, alle leggi e ai regolamenti e soprattutto ai capi – quelli più in alto naturalmente – ai politici e a volte addirittura agli utenti. In compenso, intervistando questi “altri” indicati come i responsabili del malfunzionamento dell’insieme della macchina comunale, emergeva nuovamente lo stesso ritornello. Tutto sarebbe andato bene, e nel mio “orticello” tutto infatti va bene, se non ci fossero gli altri… Se anziché trattarsi di un soggetto collettivo si fosse trattato di un soggetto individuale, non sarebbe stato difficile leggere questo vissuto come manifestazione di tipo psicotico. Ma qui si trattava appunto di un soggetto collettivo, che prende vita da moltissimi soggetti individuali non certo psicotici. Perché i capi manifestavano questi fastidiosi sintomi sul lavoro? Era un problema di aria che respiravano? E chi l’aveva inquinata? Come si costruiva questo strano inquinamento? Fonti capaci di alimentare nuovo inquinamento erano ancora attive, magari in modo inconsapevole? Quando Giuliano Mazzoleni, project leader dell’intero progetto, mi chiese la disponibilità per la conduzione-docenza delle cinque edizioni di questo seminario sul ruolo e l’organizzazione, ho accettato di buon grado, pur consapevole delle difficoltà strutturali che avrei incontrato. Desideravo conoscere più da vicino questa organizzazione, di importanza così vitale dal punto di vista civico, che dalla ricerca emergeva piuttosto esasperata, così triste e “malata”. Ci accordammo per una intensa collaborazione nella progettazione e gestione di questo seminario: avrei co-condotto con lui le due giornate con il gruppo dei dirigenti apicali e lui avrebbe svolto la docenza nei restanti due gruppi, nei quali io avrei svolto il ruolo di conduzione-tutorship di processo. L’obiettivo strategico del seminario non era quello di fare della teoria quanto di aiutare i partecipanti a fare un buon check-up – non persecutorio, ma supportivo del proprio ruolo – nell’ambito della propria reale organizzazione. Una sorta di aiuto nell’effettuare, in gruppo, un buon “esame di realtà”. Un’impresa impegnativa in ogni istituzione pubblica o privata che sia; un’impresa che richiede disponibilità e motivazione autentica da parte dei partecipanti, che devono essere per prima cosa aiutati a capire il senso di ciò che stanno per fare e i vantaggi che ne derivano anche sul piano professionale (qualità ed efficacia del lavoro) e personale (qualità della vita, visto che il tempo del lavoro è tempo di vita). Non c’è da stupirsi quindi se, nella gestione pratica del seminario, la parte più difficile del lavoro è stata proprio quella di riuscire a contestualizzare bene il senso complessivo del seminario, ossia di cominciare a riconoscere come erano fatte le più importanti emozioni istituzionali che condizionavano il lavoro a livello individuale e gruppale.

6. Problemi di transfert istituzionale: le aspettative del gruppo all’avvio del seminario e il clima d’aula Ciascuno infatti pensava di conoscere non bene, ma benissimo la propria organizzazione e il proprio lavoro e ovviamente di far bene la propria parte. Insinuare dubbi su questa ovvietà poteva essere addirittura offensivo non solo nel rapporto tra docente e partecipanti ma per gli stessi partecipanti. Ricordo la sofferenza che si generava non appena si entrava nel merito di alcune questioni pratiche che in quella fase giravano a mo’ di battute, a volte sarcastiche, tra addetti ai differenti servizi dell’amministrazione e che vedremo più avanti. Il vero problema risultava ancora una volta quello di poter fare i conti con il transfert istituzionale. Vigente un certo transfert, una certa ovvietà inconscia di tipo gruppale, che definisce in modo rigido e implicito quali sono le costanti, le variabili erano per forza costrette entro i limiti consentiti dalle costanti di riferimento. Con questa domanda implicita ci si ritrovava nel gruppo d’aula a percorrere le prime fasi del percorso di formazione manageriale, per la precisione ad affrontare la seconda tappa (cfr. figura 1), una tappa con partenza in salita. Nel giro di presentazione pochi dichiaravano il loro disinteresse a priori per il contenuto del seminario. L’interesse quindi c’era, ma era nascosto sotto uno strato di forte scetticismo. I più anziani ripetevano un drammatico ritornello: in trent’anni di lavoro l’amministrazione non si è mai degnata di chiamarmi; voglio proprio vedere con che faccia si presenterà adesso. Gliele canterò tutte. Lei poi vada pure a riferire... Traggo dai miei promemoria, che redigevo a valle di ogni seminario, alcuni commenti in diretta: In apertura del seminario il gruppo era molto difeso e il clima decisamente brutto. Nel giro di presentazioni sulle aspettative si susseguivano dichiarazioni del tipo “sono critico”, “sono molto critico”, “abbiamo bisogno di corsi più professionali”, “vedo per qualche ora come andrà e poi deciderò se tornare sul lavoro perché là ho cose importanti da fare e nessuno le fa per me”, “qui ci state psicoanalizzando”, “ci fate scoprire troppo”, “ho paura a esprimermi perché l’altra volta mi avete fatto fare una brutta figura”, “questo corso è una presa in giro per chi ha trent’anni di lavoro”, “state facendo un corso che non c’entra niente con quello che abbiamo detto nella ricerca”, “qui gatta ci cova...”; “l’altra volta sono andata via col mal di testa e mi è durato due giorni”, “da questo corso mi aspetto meno di zero” ecc.; le poche aspettative benevole – si fa per dire – erano del tipo “speriamo ... non sono negativa anche se i problemi sono altri”, “sono in osservazione...”, “spero di non sprecare il mio tempo”, “spero non diciate solo belle frasi generiche” ecc. Da notare che viene usato il plurale: “ci fate scoprire troppo”, “state facendo un corso...”, “mi avete fatto fare...”. Un altro gruppo si presenta così: “Vivo il corso con disagio e se va avanti così mi ritiro”; “i capi non ci capiscono; idem i collaboratori”. Si susseguono altri interventi: “mi aspettavo una formazione più pratica sul lavoro amministrativo”, “vedo più un’analisi filosofica che un aiuto pratico”, “si lascia molto parlare ma vorrei indicazioni in positivo, sui modelli organizzativi, conoscere esempi europei da rapportare alle nostre situazioni”, “le mie aspettative? pessimistiche, mi aspetto poco o niente; sul lavoro ho altri problemi”, “finora mi son sentito soggetto a psicoanalisi; resto un po’ deluso, perché vorrei avere punti fissi per lavorare meglio; siamo tutti un po’ abbandonati e senza direttive dei superiori”, “siamo noi che vogliamo sapere cose da lei! Perché le chiede a noi?”.

7. Il momento cruciale del contratto d’aula Con queste premesse emotive il momento del contratto d’aula si rivela cruciale. In questa fase risultava assolutamente essenziale poter conoscere bene e ricordare i dati più significativi della ricerca cui quasi tutti i presenti avevano attivamente partecipato e io pure. Si rivelò molto importante il fatto che io avessi avuto un ruolo attivo in tutte le fasi della ricerca. Potevo infatti disporre di testimonianze di prima mano emerse dalle interviste psicosocioanalitiche individuali e di gruppo che avevo condotto e che molti partecipanti ricordavano bene. Potevo inoltre fare riferimento ad altri dati relativi al lavoro di ascolto e interpretazione dei segnali organizzativi frutto del confronto emerso in molte riunioni del gruppo-staff. Potevo poi ricordare ciò che era emerso nelle fasi successive del rispecchiamento, ossia della presentazione e discussione con tutti gli intervistati degli esiti della ricerca, del tipo di formazione manageriale più opportuna per affrontare problemi emersi, e non altri. Si poteva allora capire che dietro c’era una storia, un lavoro serio di preparazione, che non c’era improvvisazione anche se, dati i tempi lunghi dell’amministrazione, tra una fase e la successiva erano passati molti mesi, a volte anni, e alcuni potevano avere l’impressione che il percorso attuale fosse l’idea balzana di qualche amministratore in vena di spendere soldi per farsi bello. Quindi aveva senso assumere un vertice di osservazione più ampio, non solo individuale, ma anche gruppale e istituzionale. Questi fatti offrivano la possibilità di ragionare su vertici di osservazione più condivisi; in questo modo si poteva andare oltre il proliferare dei presunti, fortemente difensivi e fuorvianti. Era proprio su queste premesse che i fatti che capitavano nel gruppo e nell’organizzazione potevano prendere un senso concreto, visibile, condivisibile. Prendeva senso anche il disagio “attuale”. Solo provando concretamente a starci dentro, senza timore, era possibile leggere anche la fatica dell’hic et nunc. In fondo si trattava di un groviglio di emozioni istituzionali che finalmente potevano farsi sentire, potevano rendersi comunicabili a qualcuno capace di ascolto. Una dolorosa emozione istituzionale poteva forse raccontarsi attraverso tante storie di persone e di ruoli che cercavano nuovi spazi evolutivi dentro un’organizzazione da molti considerata malata. Come per molti segreti familiari, questa malattia era di pubblico dominio ma non poteva essere nemmeno nominata. Così, quando questo segnale di sofferenza organizzativa poté essere rilevato per quello che era, ascoltato nella sua struttura profonda, molti partecipanti potevano accoglierlo perfino con affetto, con un sorriso. A quel punto non era più un tabù poter accostare i problemi dell’organizzazione, presenti fuori dal gruppo, con quelli della nostra organizzazione interna, il gruppo d’aula, anzi gli uni potevano aiutare a vedere meglio gli altri e viceversa. Era anche possibile osservare e monitorare meglio questo doppio livello di lettura dei problemi e apprendere cose utili proprio grazie a questa ritrovata capacità di consentirci lievi slittamenti di significato senza farci prendere dall’angoscia, anzi incuriositi da ciò che di nuovo e interessante poteva emergere. Superato il momento di difficoltà iniziale, tutti erano meglio disposti a rischiare qualcosa di proprio in questa sorta di viaggio organizzato nella propria conoscenza organizzativa interna e nel proprio nuovo ruolo di attore co-protagonista di questa vicenda (Crozier, Friedberg, 1978). Ma non era stato così semplice, sia per i partecipanti che per me. Nei prossimi paragrafi riferirò un caso che mi sembra possa aiutare a vedere in profondità la natura e la struttura degli ostacoli che rendevano difficile fare un buon contratto d’aula e avviare una adeguata “alleanza di lavoro” che consentisse al gruppo di utilizzare al meglio le potenzialità della dimensione gruppale.

8. La metafora del brutto incantesimo Nelle prime fasi di questo lavoro la mia fatica consisteva di fatto nell’accogliere i lamenti e la sofferenza che venivano scaricati in abbondanza nel mucchio. Le frecciate critiche, sottese ai lamenti, non erano scagliate addosso a qualche partecipante in particolare o a me, se non in termini di ruolo, in quanto generico rappresentante di una istituzione che nel vissuto transferale dei più si era fino a quel momento dimostrata matrigna. Quei lamenti e quella sofferenza informi e senza speranza erano messi lì, venivano accumulandosi nel mucchio e richiedevano un ascolto particolare. Sarei stato capace di accoglierli, dato il tempo limitato, con adeguata rêverie? Sarei stato capace di farlo senza colludere con i vari tentativi di negazione del disagio organizzativo e di quello tra ruoli in interazione, presenti in aula? Se quel disagio fosse stato negato, avrebbe portato a confermare il teorema, l’incantesimo implicito: «la causa del nostro malessere è fuori di qui, è dovuta agli altri», con il corollario: «noi qui – come si potrà constatare se ci darai ragione, se tu ti metterai dalla nostra parte – siamo tutti buoni e bravi». Per chi lavora abitualmente con i gruppi questa dinamica è piuttosto normale. Sempre, là dove c’è reale disagio e adeguata consapevolezza di esso, da un lato lo si vuole realmente affrontare, ma dall’altro presto ci si accorge che affrontare quel disagio implica una grossa fatica. È normale che i gruppi d’aula, di fronte a questo bivio, chiedano al docente di evitare loro questo disagio, soprattutto se la formazione non nasce da una richiesta diretta, ma da una mediata, sentita in prima battuta come iniziativa dei vertici dell’amministrazione. Il gruppo – come molte volte accade – anche qui sembrava disposto ad accettare di essere dipendente dal conduttore a patto che io mandassi rapidamente segnali rassicuranti capaci di far evitare a tutti il dolore e la fatica di guardare meglio una situazione organizzativa vissuta come inavvicinabile, troppo intricata, con-fusa. Una situazione apparentemente senza speranza.

9. Emozioni e incubi istituzionali Va notato che, parallelamente al lavoro con i singoli gruppi che percorrevano i vari momenti della formazione manageriale loro proposta, anche il gruppo-staff viveva una sua attività di gruppo volta al coordinamento, al monitoraggio e alla progressiva messa a punto in corso d’opera del lavoro che si veniva a mano a mano costruendo. Questo avveniva attraverso riunioni formali, ma anche, in omaggio al principio bioniano che il gruppo esiste anche se non è in riunione, attraverso modalità di comunicazione che utilizzavano i primi rudimentali vantaggi della comunicazione multimediale, in particolare attraverso l’uso del telefono e dei fax. Ad esempio c’era un impegno assunto da tutti i componenti del gruppo-staff nel faxarsi, a valle di ogni unità di lavoro, un breve promemoria che servisse da check-up del lavoro svolto e da segnalazione di elementi significativi, ai fini di un costante coordinamento tra la varie parti del progetto complessivo in atto, e per documentare le storie dei nostri vissuti controtransferali, rilevati in tempo reale. Rileggendo i miei fax/promemoria post-seminario, ne vedo uno, il più tosto, che dice: È stata un’esperienza durissima, alla fine molto interessante, caratterizzata da brevi momenti di lavoro bruscamente stoppati da continue docce fredde che riportavano il gruppo e me stesso su vissuti di grave disagio, con momenti di impasse. Sembravano essersi concentrati in questo gruppo i partecipanti più ostili nei confronti del cambiamento. Quando ormai temevo il peggio, il gruppo ha cominciato ad apprezzare il lavoro e le riflessioni che venivano proposte recuperando il senso di alcuni momenti di grave disagio che nel seminario precedente, e fino a quel momento, avevano connotato l’esperienza formativa. Il problema centrale, legato al buon funzionamento complessivo del gruppo come premessa per cogliere le numerose opportunità di apprendimento, ancora non è del tutto risolto. Gente che partecipa a smozzichi al seminario e che però “pretende”, pur essendo arrivata in ritardo, o che sente più di altri il disagio dei continui cambi di velocità imposti dalle diverse tipologie degli interventi dei partecipanti, c’è ancora, ma in numero sempre più limitato (1-2 su 18) e non coincide ormai più con il gruppo dei “dissidenti” che nella prima parte del seminario riusciva a mantenere la leadership. Ritengo che gli obiettivi del seminario siano stati pienamente raggiunti e che inoltre si siano create buone premesse per il lavoro futuro, nei prossimi moduli. Le persone che più duramente, nel passato e anche in questo modulo, si ponevano in atteggiamento squalificante nei confronti delle proposte dello staff, a un certo punto hanno cominciato a dichiarare il loro apprezzamento e la loro soddisfazione per il fatto che “effettivamente va riconosciuto che questi sono i veri problemi che incontriamo sul lavoro e che le cose proposte possono essere realmente di utilità per le persone e per l’istituzione”. Come ho detto, fino a oltre metà del seminario non avrei scommesso una lira su un esito di questo tipo. Al momento dei saluti, ho sentito sincera riconoscenza da parte di tutti. In questo “caso” l’emozione istituzionale che faceva da input al mio seminario affondava le sue radici nel passato remoto, oltre che nel passato prossimo, e aveva pertanto preso la forza e la certezza della consuetudine. E la consuetudine, come è noto, crea valori culturali e, fin che non viene riattraversata con modalità trans-formative, si rafforza di giorno in giorno sedimentandosi nella cultura organizzativa fino a divenire anche formalmente fonte del diritto. Come ricordava E. Luttwak qualche anno fa in un incontro con i giovani industriali di Brescia, parlando di cambiamento: “Oggi non è sufficiente dire la verità, spiegare come stanno le cose; il problema vero e difficile consiste nel riuscire ad abbandonare abitudini, mentalità...”; ma poi andava subito sull’auspicabile senza approfondire la sua affermazione. Il collega che mi aveva preceduto nel primo seminario e il conduttore di processo mi avevano entrambi segnalato via fax che avrei ereditato problemi che non avevano potuto trovare soddisfacente comprensione fino a quel momento. In realtà – mi dicevo una volta preso contatto reale col gruppo – io potevo solo aiutare i partecipanti a risvegliarsi da una sorta di brutto incubo che in quei momenti essi stessi stavano concorrendo a costruire. Potevo testimoniare che non c’era da avere timore di quelle strane emozioni, che risvegliarsi da un incubo è, in prima battuta, doloroso ma, come per l’incubo notturno, il poterlo ascoltare e analizzare senza paura, offre l’opportunità di scoprire molto rapidamente cose che diversamente resterebbero inconoscibili. Cercavo di mostrare che anche gli incubi organizzativi potevano essere lì per mostrare qualcosa di interessante. L’incubo infatti obbliga a porre l’attenzione sui confini della nostra conoscenza attuale, su quei confini oltre i quali nelle mappe dei nostri antenati si poteva leggere solo “hic sunt leones”. Il potersi permettere di conoscere il messaggio dell’incubo – anche quello individuale – dice di una grande potenzialità di ricerca e di ascolto delle voci e dei ruggiti che ci arrivano dall’aldilà della nostra attuale conoscenza. La possibilità di esplorare cosa c’è su quei nuovi territori, con una guida, con qualcuno che conosce quei confini e testimonia con la sua presenza sensibile e partecipe che “si può”, che quei confini possono essere esplorati senza che il timore paralizzi, offre interesse e soddisfazioni sul piano personale e professionale.

10. L’incubo invisibile dell’invidia e la cultura del sospetto Nel caso qui in esame la situazione si era sbloccata quando era potuto emergere che i continui attacchi alla formazione, tra colleghi, e al progetto nel suo insieme poggiavano su un sentimento temibile, molto diffuso ma non facilmente ri-conoscibile, che affligge molte istituzioni. Si era potuto evidenziare il potere dell’invidia, in conflitto col sentimento di gratitudine, (Klein, 1969) come attacco diretto al cuore di ogni progetto che lascia intuire che il cambiamento tanto invocato è ora a portata di mano. L’implicito è: occorre far andare male le cose, se no, potrebbe emergere che sono io in difetto; in questo caso le conseguenze sarebbero terribili, inaccettabili, davvero da incubo. Sembrava ora chiaro qual era la paura sottesa. Se quella paura non avesse potuto essere accolta e depotenziata, diveniva una necessità far andare male ogni cosa, scovarne continuamente il difetto (e chi non ne ha?) in modo da avere la prova provata che le cose così non vanno, e mai potranno andare bene. Se anche nel gruppo d’aula si fosse potuto dimostrare che di fatto siamo tutti impotenti (come impotenti siamo di fronte a certi nostri casi di lavoro), l’equazione diventava facilmente del tipo “mal comune mezzo gaudio”. L’aspetto perverso di questa emozione istituzionale è che consente di proiettare all’esterno non solo “le mie mancanze” e carenze ma, soprattutto, “le mie presunte mancanze”. Vigendo questa emozione, viene negata infatti la possibilità di entrare nel merito dei problemi: farlo, riattiverebbe in automatico un vissuto di presunta colpevolezza. Non a caso nel pubblico le valutazioni sono temute, spesso abolite da norme volte a “tutelare”; e se ci sono, sono solo rituali formali svuotati di senso. La presunzione di colpa che nasce dall’idea di non essere all’altezza di una situazione, vissuta come desiderabile ma impossibile, e che verrebbe rinforzata dal constatare che altri ce la stanno facendo e io no, costituisce un’emozione terribile, vissuta come ingiusta, assolutamente da evitare. Si genera in questo modo una sorta di colpevolezza virtuale diffusa che più si cerca di negare più fa crescere una cultura del sospetto. Si crea così, specie nel servizio pubblico, un sovraccarico di disagio capace di sabotare sul nascere ogni progetto. Inoltre questa emozione istituzionale comporta un corollario: “se allora le cose non possono andare che così, io non ho responsabilità per quello che mi succede intorno”. Proprio l’“io lavoro così”, (con l’implicito “e sono adeguato”), diventa allora lo stimolo al cambiamento e insieme l’ostacolo epistemologico da attraversare. Seconda parte

|